两位女性艺术家的两件作品组成了一个展览:8月17日,在上海巽汇空间的展览“遭逢美杜萨”上,展出了向京与靳卫红的新作《降临》与《疼痛》,一是雕塑,一是水墨。

在接受本网对话时,向京、靳卫红分别就作品,对艺术的理解,以及当代艺术分享了观点。向京认为,缺乏健康的学术价值评估系统,是中国当代艺术的硬伤。

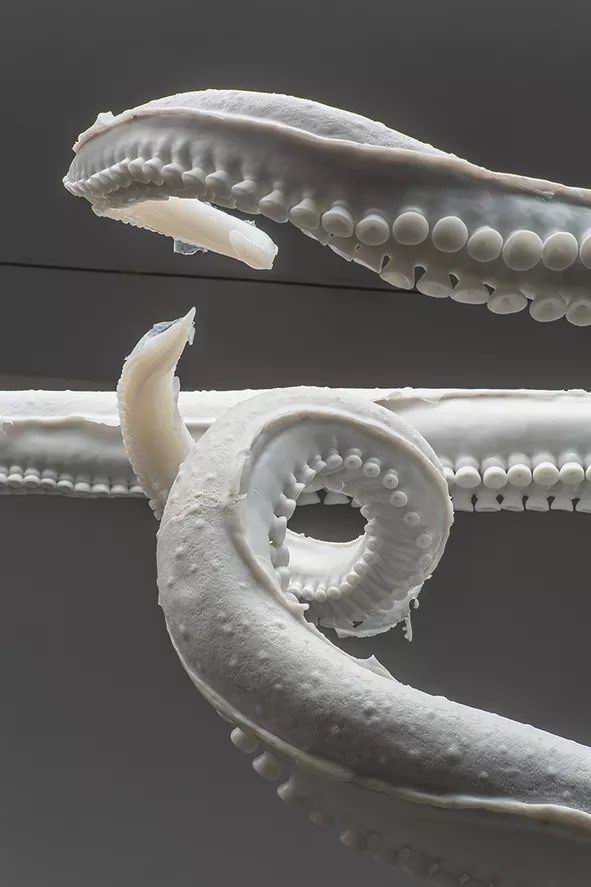

向京的雕塑作品《降临》展现的是一只具象的章鱼。白色的触角在微微浮动,“章鱼”体内的电动装置使得它看上去正在“呼吸”,这也是向京第一次尝试会动的雕塑。据说,动手之前没有草稿、没有模型,但制作雕塑过程相当漫长。

靳卫红的作品《疼痛》则持续了一贯的水墨表达方式,色彩鲜明,笔触干练,一气呵成,呈现了一位正在分娩,遭受剧痛的女性形象。

在展览现场,德国汉学家、策展人阿克曼告诉记者,尽管展览很小,只有两件作品,但是可以更聚焦,可以让观众跟艺术有一种直接见面的机会。“两件作品突破了空间的界限,同样希望它们也能冲破我们每个人内心的围栏。”

向京对本网说:“我想还原艺术的可感性。所有和学术相关的这些工作,我觉得恰恰就是中国当代艺术的硬伤。在进入市场价值评估之前,我们目前没有一个相对好一点,健康一点的学术价值评估系统。”

对话向京与靳卫红

问:《降临》是否延续了此前在龙美术馆展出的“S系列”,以动物的具象造型来隐喻一些事情?〈疼痛〉则呈现了女性分娩的状态,看上去十分直白,那么作品有没有另一层含义?可否介绍下作品的创作经历和对作品的解读?

向京:严格地从狭义上说不是那个“S系列”。那个系列在两年前就已经做完了。这是我近两年没工作以来做的唯一一件作品。当然,作品可以说是有隐喻的方式。

其实我也没特别确定想做什么,但碰巧,去年上半年的时候有条章鱼就出现在我脑海里,很具体,就好像一直督促你去做。这不是常常发生,但一般发生了之后,我觉得我有义务把它做出来。所以做了一只章鱼。所谓以经验做出发点的那些定义,至少对这件作品不管用。但有些东西确实跟你的一条复杂的思考线有关系,有时候它就幻化成一个具体形象,把你的意识赋形在一个具体形象上。毕竟艺术这种方式还是靠视觉语言作为载体的。

这两年以来,我想了很多问题,包括对于艺术的定义。我现在越来越不觉得艺术一定要被限定在某一个所指定的含义里,尤其不必被限定在作者所指定的含义里。所以,暂时,我不愿意去轻易地解释,我希望这个作品做出来是可被感受的“可感物”,我想还原艺术的可感性。我希望大家从自己的一个路径去找到解释。

靳卫红:阿克曼一直想做一个我和向京的展览。他感觉能从我们平时的创作当中提炼出超越日常性的一个概念。他给出一个词叫“神遇”。我并没有完全理解他所说的“神遇”,但我觉得我有一种自己的感觉,我脑子里出现了这么一个图画,就是一个人世间最痛苦的形象,最狼狈的图像,分娩,女人生孩子的场景。我觉得这个最接近他提的“神遇”。而这种至痛超越了日常存在的状态。可能是一个我能够回应他的可能。

但我恰恰怀疑所说的“直白”,好像是没有一种误差的,好像我的指向跟观众理解的方向是一致的。我画了这么直接的形象,女人在生孩子,恰恰可能它不完全是指这件事。从我个人角度来说,我想指的也不完全是这件事。我想用人间的至痛来替代我说的这件事情。疼痛包括很多方面。比如宗教的来源,为什么我们要宗教?是因为我们要避免人世的各种精神的肉体的疼痛,我们寻求慰藉,宗教可能起这样的作用。我们的药品也起这样的作用。可是为什么我们有这样的疼痛?我觉得有点像上帝埋在我们身上的一个雷,上帝造了我们的血肉之躯,可是给了我们限制,这个限制就是疼痛。可是我们现在社会,大家好像已经都不谈这个事情了,好像我们都很快乐甜蜜,因为这是个现代社会,我们几乎可以解决一切问题。但这个东西并没有消失,这是我想画这一张画的很重要的动机。这是一个多意多解释。

当代艺术的概念需要切好多块才能够说清楚。我觉得人们都太关注一些宏大叙事的问题。比如,我工作的动力可能来自于情绪的变化。可是我的情绪变化又依附于什么?依附于我们每个人建立起来的自己。这个自己没有一个标准,今天是这样,明天是那样,是不稳定的东西。它依赖的就是这种非常微小的,很不可见,但恰恰就是最真实的存在。而在当代艺术的空间里,你看不见这些问题。我们可以关注环境、关注气候、关注人权等,但其实那种幽微的东西可能跟这些议题是一种不可分割的关系。我的这件作品也可算是反动一下当代艺术的宏大叙事。

问:作为艺术家,如何解读这个展览?如何解读策展人表达的“疼痛”与“诱惑”的概念?

向京:赋予展览含义,更像一个策展人的工作。我现在特别刻意地放弃这个权利。我也放弃对作品的解释权,放弃包括对一个展览或者一个事情的控制权。有些时候可能敞开来去接受一些东西,并且由此制造一个场域,能让每个进入展览现场的人,也能够获得一种所谓主动观看的权利,这种方式可能是我最近比较感兴趣的。

问:策展人阿克曼谈到了当下大规模的当代艺术展很多,但正是由于大而缺少聚焦。他认为小空间在聚焦的问题上可能做得更好。如何看待说一个小空间做小展览在当下的意义?

向京:当代艺术可能很长时间被资本驱动,只能追求大,大的空间,我们看了太多的大形态大叙事的东西。艺术家的工作被这种大空间、大展览、大格式驱动,变得越来越大,就靠“大”来给人震撼了。

每个阶段都有每阶段的使命。我自己大概在近几年意识到,中国当代艺术到这个阶段,做一些小空间,小而美的展览还挺重要的。因为这种很细化的,很具体的工作,可能是更好的一个实验场。不仅是对于创作,对于跟艺术相关的、这个生态当中的各类相关链条来说,小的实验场可能是我们目前比较需要的。

谈到大展览和小展览。我觉得不需要为了褒扬一个方式而去诋毁另外一个方式。我们的艺术和我们对待艺术的角度、眼光不再是非此即彼,也不再是狭隘的,而应该具有更多宽容度,包容多样性,这才是艺术有意思、有生命力的地方。

靳卫红:我们一起看过很多的展览,卡塞尔文献展、上海双年展等。我们发现其实很多作品在这样的大空间里面是失效的。因为展览太大,作品数量庞大,那么就需要一个极度吸引你的某个亮点,才能让你关注某一件作品。大部分作品都是被淹没了。这种大展览可能给艺术家带来叙事上的模式化倾向,也使得一个艺术家对自我深处的发掘越来越肤浅化。

我把艺术家分为两种,一种是为了那种大展览,我称为大展览艺术家。另一个是工作室里的艺术家,而工作室实际上是你跟你存在的关系的一个场域,这也是我感兴趣的。我并不否认那种大展览艺术家,因为这世界这么大,什么都需要。但是我觉得这种个体的、工作室的环境,自我的沉思,存在的方式,更属于个人。所以我做一个作品,或者说我认为一些小的范围的东西,会是有效的。

问:近几年,作为艺术家个人的探索在哪些方面?

向京:我个人对一些艺术思考有些转变,是在一个还没有完全成型,而在逐渐深入的过程当中。

靳卫红:我的创作一直比较聚焦于自己的内在。因为你的表述都有限,一个作家也好,一个艺术家也好,你去写东西画东西,里面有很多不可说。对你来说都是神秘的东西。正因为此,这种方式存在才有理由。

对于我来说,我面对的问题有几个。一是面对的媒材——水墨。水墨在当代的问题极多。我们一直在强调水墨现实干预性的薄弱,觉得一旦进入水墨,你就得去接近古人设定的一套程序。当然我也非常爱那套系统,我也觉得那套系统是很了不起的。但在现在,当它落地的时候,总有一种尴尬和不贴切。所以在这个情况下,我们怎么将水墨切入我们的现实。有人劝我放弃水墨这个媒介,并不是说我放不下,而是我喜欢这个媒介,我也喜欢这套语言系统带给我的快乐。

同时,如果说得稍大一点,我觉得水墨在身份识别上有优势。当代艺术里,我们会发现文化身份丢失的问题很严重,国际展场上,中国艺术家,拉美艺术家,美国艺术家,放在一起,大家很难辨识。水墨这种语言方式的建立本身有一种天然的识别率。当然这个问题对每个人并不是都很重要,只是我觉得这是一个好东西。

问:靳老师提到了身份认知,这也是当下国内外的许多展览都在面临、强调的问题。您觉得国外在这方面的处理方式和国内有什么区别?

靳卫红:其实所有策展人的思路,非常遗憾地说,其实都一样,他们要找到一个能够容纳下所有命题的一个主题。这也是策展人的策略。你把一百个人装进一个篮子,你能说什么呢?顶多是给一个大概的倾向。所以在这个情况下,我觉得不用太在意这事儿,明白这事儿就可以了。

问:既然策展提供的是“概念”,那么作为观众来说,应该如何去观看,解读展览?观众应该如何在策展人的概念和自己的思考中进行权衡?

靳卫红:作为一个真正的观众是不容易的。如果他真的是一个热爱艺术的人,那可能需要一点背景知识,而不是去凑热闹,不是策展人说什么就信什么,他得有自己的想法。做一个聪明的观众。在一个展览中,不要全部认同,也不要全部否认,他应该带着自己的头脑和问题来看这个展览说什么,提出了什么。

问:艺术家不分男女,但当下的确出现了“女性艺术家”的标签。目前,不少人认为女性艺术家比以前更成功了,此前也有报道称女性艺术家在拍卖会上的收益率可能也会比男性艺术家高。对于“女性艺术家”的问题是如何看待的。

向京:我不是特别清楚市场的具体情况,我也不知道这些数据具体指中国还是境外。但是我觉得两者的处境还是有点不一样的。我也没太体会到市场的温度。

女性问题在中国其实蛮复杂,经常纠缠在很多乱七八糟的问题里,如果我们能够剥开所有的干扰因素,非常干净地去谈这些问题,我很愿意。但我认为完全没有可能单独谈这件事。

可以非常确定说,所谓的国际当代艺术的场域和中国的场域是有很大不同的。同样国际艺术市场和中国艺术市场也有很大不同。

靳卫红:关于女性艺术家的问题。我当然面对这个问题。无论在哪里,你都必须面对这个问题。所以,这个问题和自己的艺术探索变成一个很复杂的综合问题时,我呈现的方式就会比较个人化。我也没有期待有多少人来理解,但这是我面对自我的一个现实。

问:国际跟中国的艺术场域的不同点在哪?

向京:相比之下,国外的当代艺术本身还是有一个比较清晰发展的文化逻辑,它也有一个相对比较良性的生态系统。中国的当代艺术,毕竟发展历史比较短,要谈及它的基因和来源,我们到现在其实并没有一个很好的学术工作去讲清楚。

在这种情况下,我们自己的“生态系统”没有很好地、健康地建立起来,在这一环境里缺少的链条太多了。我们特爱说市场,但是我们的市场是什么呢?无非是博览会和拍卖行。但你看,一个艺术市场连一级市场都没有健康地建立起来,这个市场是不是有问题?

我只是举了个例子。但我觉得中国所谓艺术市场和国际的艺术市场,差距还不是一点。所以这有待于我们做很多各种各样非常具体的工作。

问:一些学术工作,小空间,包括一些个人的试验性作品是否可以帮助理清一些当代艺术的脉络,又或是弥补此前的缺失?

向京:当然是这样希望。但是我不觉得任何一个小空间,小的机构或者是某些人,就能够完成这么大的一件事儿。这需要一点一滴积累。这其中不得不说艺术写作。所有和学术相关的这些工作,我觉得恰恰就是我们当代艺术的硬伤。在进入市场价值评估之前,我们目前没有一个相对好一点,健康一点的学术价值评估系统。这肯定对我们当代艺术发展有很大伤害。

那么,跟这个相关的任何工作我都觉得是有价值的。我们无非是要去厘清去辨认什么是真正的学术,什么是伪学术。

(吴梦倩对此文亦有贡献。注:文中“遭遇美杜莎”展现场图版权归巽汇空间所有,作品图版权归艺术家个人所有。)

采访:陆林汉