费俊,中央美术学院设计学院“艺术+科技”专业教授,媒体艺术研究方向博士生导师,作为媒体艺术家,参与第58届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆展览,以交互艺术作品“睿•寻”以及“有趣的世界”对双年展的主题“愿你生活在有趣的时代”进行着回应,通过构建平台邀请人们来讨论这个有意思的“时代话题”,将人机交互和媒体设计的对话模式转换了一种角度,把艺术的感染力推至生动而多彩。

与此同时,火爆的亚洲数字艺术展已经闭幕,本特邀本展策展人、艺术家费俊教授进行专访。他会如何揭秘展览的线索与角度,并延伸至展览的核心逻辑?对于仍有争议的媒体数字艺术发展态势又有什么样的理解?及针对备受关注的第22个新专业“艺术与科技”又会有怎样的解读呢?

问:您本次作为亚洲数字艺术展策展人、同样也是参展艺术家,有什么样的体会?我们了解到,本展的核心在于呈现“融合”的美,那么这个关键概念表现在哪些方面?从您个人的角度来说,怎么解读?

费俊:这次展览由中国对外文化集团有限公司、海淀区人民政府和中央美术学院共同主办,由王晨、张劲林任出品人,中央美术学院院长范迪安担任学术主持,中央美院设计学院院长宋协伟担任总策展人,费俊担任策展人,薛天宠、王乃一担任执行策展人,李峥、洪启乐担任单元策展人。作为策展团队的一份子,我来谈一点参与这个项目的体会,首先这个展览的缘起来自最近在北京举办的“亚洲文明对话大会”活动,作为大会系列活动之一,亚洲数字艺术展的策划工作给了我们观察、研究和呈现亚洲数字艺术发展面貌的契机。在研究过程中,我们发现我们对中日韩几个临近的东亚国家比较了解;但是我们对越南、土耳其等其他亚洲国家的当代艺术是缺乏了解的,尤其是在数字艺术里面的发展状况其实是非常陌生的,甚至比我们对欧美在这一领域的认知要欠缺很多。

我们团队策展逻辑中,设置了三个隐含的线索。第一条是“地域”,探讨基于地缘的亚洲各国的在地文化。由一系列表达地缘文化的艺术作品构成,比如来自新加坡的何子彦的影像作品《两只或三只老虎》从马来西亚民间传说出发来构建马来半岛虎与人之间的故事,借神话叙事的方式来探讨历史构建和多重身份;而在越南艺术家阮初芝淳的影像作品《纪念计划:走向复杂–为勇敢、好奇和怯弱的人》中,一辆具有地方特点的老式人力车被沉在海底,几个人力车夫一边在水下奋力踩踏人力车试图驾驶这辆车在海底行进,一边还得猛烈的呼吸空气以维持生命,作品诗意的表达了社会快速发展给本地文化带来的压力感。

第二条线索是“场域”,探讨亚洲各国间文化的互相影响与融合。展现跨越地理边界和文化边界,形成具有文化融合特质的艺术作品,比如韩国艺术家李城在(Lee Sung-Jae)《无记:未回答的问题》,他将微观自然世界的生命活动影像结合水墨绘画形式生成了一种极具东方哲学意象的动态数字绘画,其作品呈现出的来自中国水墨画的影响生动的反映了东亚各国的文化融合。

第三条线索是“心域”,探讨亚洲文化对于世界的影响。在这个维度里,我们呈现了一批深受亚洲文化影响的西方艺术家,比如,德国艺术家托比亚斯•格莱米尔(Tobias Gremmler)长期研究中国书法、功夫以及传统戏曲,他的影像作品《书法运动视觉》和《京剧运动视觉》通过数字三维技术把我们熟知的文化遗产进行了当代化的转译;而来自澳大利亚的邵志飞和莎拉肯德丁(Jeffrey Shaw & Sarah Kenderdine)共同创作的交互式装置《功夫可视化》,既是对客家功夫大师的保护性研究,也为我们诠释传统文化提供了新的路径与方法。

除了以上的这三个线索,展览包含三个角度,一个是时代之间,反映亚洲的古代文明和现代文明的对话;第二是领域之间,反映了文化与科技领域间的协同创新;第三是国家之间,反映不同的国家和文化之间的共生共振。这三条线索和三个角度构建了策展的核心逻辑,也为观众编织出了丰富的展览叙事体验。

问:亚洲数字艺术展是艺术与科技对话的舞台,有各个不同文化语境、学术背景的艺术家在这里交汇,彼此观念交融、思想碰撞,从而激活创新。本次展览挑选了30多位艺术家,艺术家挑选标准是怎么样的?

费俊:我们当时在做艺术家遴选的时候,有几条路径,一条路径是通过研究重要的国际性展览和艺术节来挖掘和发现艺术家。这样一个选择路径有两个好处,第一往往能够参与这些展览的艺术家,他通常同时具备对在地文化表达的能力,同时又是能够采用国际化语言进行沟通与传播。我们并不根据艺术家的知名度来做选择,而是更多考量艺术家作品与展览主题的契合度。

另外一个作品选择的角度,是作品创作媒介的多样性,我们希望展览中既包含动画、动态影像等相对经典的数字艺术作品,也要呈现一批更具实验性和启发性的作品,譬如韩国艺术家金允哲,他运用了流体动力学的技术,通过磁场来对由金属粉末构成的流体进行精确的动态控制,形成了具有实体图像感的独特美学;而以色列艺术家丹尼•罗金(Daniel Rozin)创作的教科书级的互动装置《毛球镜》,这是一面由928个人造毛皮球同步排列组合而成,再由数百台电动机控制的互动镜子,镜子中由毛球构成的“像素”能够投射出现场观众的轮廓;邱志杰与何晓冬博士合作的《京东AI生成地图》是一件借助人工智能技术实现的实时互动作品。地图的前端显示由中央美术学院的团队根据艺术家邱志杰的手绘地图制作,而数据库内核则由京东集团人工智能研究院团队完成。经过艺术家一个月的训练,人工智能机器人能够按照艺术家的思维方式,将观众口述的词汇发散成一张包含着山水、建筑形状及其他关键词汇的连绵起伏的地图。这些作品有效的拓展了我们对于数字艺术的认知与理解,也为观众构建了一个多感官的体验现场。

问:那么面对如丰富的艺术家,如何进一步进行展览的策划和呈现的呢?

费俊:这次的亚洲数字艺术展分了三个板块,一个是主题展,一个是文化+科技展,还有一个视听艺术展。主题展通过空间的流线设计来展开前面提到的三条线索;这次展览的另外一个亮点是文化+科技展览单元,这个单元的设立帮助我们发挥展览的平台和孵化的作用,在展览策划阶段,我们把海淀区的科技企业和一批年轻的艺术家进行配对,让他们根据展览主题来创造一系列作品,这个单元在展览里非常特别。它不仅展现一些已经功成名就的艺术家和已经完成的作品,而是将一个展览变成一个孵化器,孵化出一批文化与科技共创的作品。

这个单元展出了近10件作品,比如孟松林和深圳优必选公司合作的《脏读池》,将机器人科技与艺术相结合,营造出具有中国盆景意境的、由机械生物构建的假山水。这一块展区尽管在展览中所占的场地并不大,但是我觉得是最有活力的展区,它展示了艺术与科技结合的意义,积累了我们在跨领域实践方面的经验。

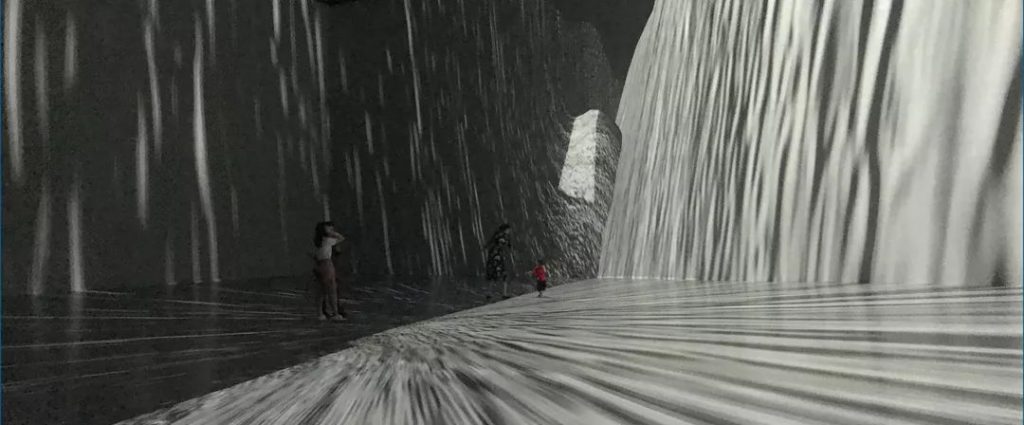

第三个板块是视听艺术板块,为什么有这个板块呢?我觉得跟人们现在对于数字内容的需求的变化有关。今天人们不仅想去看一些作品,更希望体验一些作品。今天之所以要线下的展览,是因为线下展览承载了一个新的职能,为观众提供一种不可替代、不可复制的现场体验。所以视听艺术板块,集中呈现了十组这种类型的作品。而且大部分都是活跃在试听艺术领域的年轻艺术家,他们善于运用沉浸式影像空间来进行定制化创作。

这次搭建的视听艺术板块的空间(30乘以30米加上15米高),很可能是世界上目前为止我们见过的单体最大的影像空间,900平米的平面,加上墙面,构建了一个将近1800平米的沉浸式影像空间。这样一个体量能够给观众们带来超日常的影像艺术沉浸式体验。这是一个非常受观众喜爱的展区,观众评价“真正走进了一个艺术作品”,而不是“走近了一个艺术作品”。

所以我觉得它也体现了数字艺术的几个特点,动态化、交互式和沉浸式。我们策展团队特别在意观众的展览体验,其实策展的一个核心工作就是要把理念在空间中转化成可体验的现场。

问:您本次作为策展人,同时也是参展艺术家。您的作品《有趣的世界》是一个关于连接的作品,它试图连接的是一个更加广阔的社会场域。作为对“愿你生活在有趣的时代”主题的回应,您与团队一起设计了一套社会化建造游戏来连接来自世界各地的参与者。 可否详细介绍一下您的作品?

费俊:“愿你生活在有趣的时代”其实它特别不像一个传统意义上的艺术展主题,它貌似非常“平常”,甚至有一些普通的意味在里面,比如说有趣,这是一个非常日常化的描述。但是它的有趣就在于,不同人对于有趣的概念解读非常不一样。一个孩子看到的是童趣,一个政客看到的这个世界的“纷乱”,一个艺术家看到的可能是文化的不确定性等等。不同的人处在不同的位置,不同的文化,都会影响他对“有趣”这件事情的理解。

所以我对这个主题思考的时候,我发现一个个人的表达是很难穷尽对有趣的理解。一个核心问题是——我作为一个艺术家,我该如何解读有趣这件事情?与其个人解读“有趣”,是不是有另外一种方式,譬如我来创造一个平台和工具,让更多的人表达他们对于有趣的理解。所以这个作品背后的核心的驱动力来自这样的思考。

某种意义上,我把我收到的参与威尼斯双年展中国展的“邀请函”转发给了公众。而转发的方式是通过创建一个工具和平台,以一个艺术游戏的方式传播,大家可以通过下载“睿寻”这个应用程序,然后在手机上建造一个他/她所认为的“有趣的世界”。

这个应用程序给每一个用户提供一个土地,提供超过300种的各种模型,参与者可以像搭建乐高一样搭建这个有趣的世界。我们还设计了一个游戏的社交机制,每一个用户在开始建造自己世界的时候,只能获得有限的5种三维模型资源,用户可以通过建交或结盟的方式,来与其他用户共享三维模型资源,当然在共享资源的同时也要接受其它用户来编辑或者改写你的有趣世界的可能性。我和我的团队更像是工具建构者和算法设计师,通过提供了素材、工具和算法,我们试图创作一件具有一定社会田野调查职能的作品,通过了解人们在这个“有趣的世界”中的行为,或许能够帮助我们更好的理解这个“有趣的世界”。

这个作品所借用的游戏模型在娱乐界不是什么新模式,但是作为一个艺术作品,完全遵照工业的标准来进入到这样的体系中、进入到整个市场体系中做,还是有一定的挑战。所以我们也在学习利用市场的方式来推广这个应用。因为这个作品有趣的地方就在于它的生长性,不断有用户在参与,另外我们也在不断的对它进行更新。整个威尼斯双年展有将近半年展出时间,这个作品在展览期间会不断生长、不断的迭代。为了建立和物理世界的关联性,我们还把威尼斯天气系统接入这个作品本身,当威尼斯下雨的时候,作品中的虚拟世界也会下雨。所以有时候我们在北京现场看到作品在下雨,它其实不是一个效果,它是和真实世界联通的,这也是我想建构的一个作品的观念,它不是一个虚拟的、孤立的存在,它和这个世界有着非常直接的关系。

问:像您提到的,数字艺术目前来看的确存在一些争议,您是从事数字艺术媒体方面的实践者,在您看来,数字媒体如同其他的媒介一样是一种创作的方式和手段,还是它本身发展就是一种革新,会对艺术的传统定义造成冲击?在中国有什么样的发展趋势?与国际数字媒体艺术之间有什么样的关系?

费俊:我个人觉得更多是在概念定位上,有人叫新媒体艺术,也有人叫媒体艺术,数字艺术。甚至还有很多诸如数据库艺术,机器人艺术,生物艺术等等的概念。每一个新的概念出来的时候,我想争议是不可避免的。但是有一件事情是不用争议的,大家都看到数字技术对于艺术创作所产生的影响力。这一点无论在艺术界还是在收藏界,趋势影响非常清晰。而且在数字艺术领域或者是更广义的说媒体艺术领域,这恰恰是在国际上比较通用认知的艺术形式。来自全世界的艺术家使用的工具几乎都通用。如果说,我们在绘画领域还有水墨跟油彩的区别,那么在数字艺术领域里,它所使用的技术和承载的设备,都有极强的通用性,甚至工程师使用的编程语言都是类似的语言。所以某种意义上,它是比我们用于交流的语言更容易跨文化,这就是为什么数字艺术能够有比较强的跨文化能力,我觉得一定跟工具的普及性有关。

当然还有一点很重要的一点,我们不能孤立的看数字艺术本身,它和人们数字化生活的基础是不可分割的,换句话说没有如此数字化生活的发展,是没有数字艺术发展的土壤的。我们往往会忘记这样一个社会化现实,而只是从美术史视角看这个事情。

在这一点上,无论是中国还是国外,大家都在努力的尝试,利用数字科技跟艺术进行融合,这一点大家是基本同步的。甚至我觉得中国在这样的领域里,有更加好的发展契机,因为中国有更加深厚的数字生活的基底。尤其是在东亚,对新科技的热情和勇于尝试已经形成了一种当代的文化,这个可能是作为数字艺术创造者最难得的一个语境吧。

当然也恰恰由于这样的数字生活的快速发展,也为我们做创作的人提供了更多的资源,比如说我之所以能够在这么短的时间内调用30人团队参与开发和创建,是因为产业界已经具备这样的产能和能力,我只是借用社会能量参与这个事情。如果没有那么多人玩手机游戏,另外一个是从业者。如果没有那么多从业者和产业本身带来的这个领域的技术成果,我不可能快速的应用它做一个作品。

很多人顺着美国艺术的逻辑,认为我们把以前的油彩换成了数字艺术的像素,其实不是这样的,这是一个简单或者是以既有经验的推断,这仅仅是一个层面,但是我们忽略了媒体的变化,还有媒介的变化。举个例子我这次创作的作品,它本身是纯粹存在于互联网空间中,它最佳的承载空间是互联网空间,而不是实体空间中,实体空间某种意义上只是它的一个镜像而已。这一点它就和传统意义上实在的作品存在白盒子体系,是完全不一样的。第二它的伸展性和不确定性,这也不仅是一个媒介的变化,它的不断生长,不断的迭代,甚至媒介的不确定性。这个也是跟传统艺术不一样的。

第三点,人们和作品之间观看方式的变化。比如观众甚至可能参与到共同创建中,这都不仅是媒介的变化所能够涵盖的。换句话说,数字艺术它不仅是在创造方式上对艺术创作本身的变化。甚至它的存在方式或者是它的展示方式都有改变。这个展示方式不是传统意义上的看,它也在重新界定一个艺术作品的存在方式和观看方式的变化,这恰恰是数字艺术带来比较有价值的部分,但是往往是被忽略的部分。

问:中央美术学院适时顺应当下时代的潮流,打破学科界限、专业的壁垒,激发自我探索的创造力,开拓更大的视野,建立系统性、思辨性的思维方式,并且设立了艺术与科技的学科,从教学的角度来说,您作为艺术与科技方向的专业导师,未来会在这方面着重培养什么样的人才?

费俊:“艺术与科技”今年正式成为第22个新的本科专业,首先我觉得这个专业存在的大的语境是设计学院这几年一直做的教学改革,它在尊重每一个专业前提条件下,尽量打开每一个专业外延,让每一个专业融合在一起。在这个背景下谈艺术与科技专业,我不觉得我们在做一个多么创新的学科。今天最有活力的创新其实主要在企业界,我们看企业界在做什么,就不得不明白,教育必须要跟进产业的压力。比如说今天的企业已经是艺术与科技融合的。很多的企业已经在进行这样的创新模式,从苹果到谷歌。如果我们今天还固守在只会做视觉设计的人才,那已经很难适应今天的变化,更别说引领明天的需求。

我经常会举这么一个例子,在行业里发生的事情,拿AirBnB(爱彼迎)举例子。不是盖了另外一个酒店,它压根不在原来的产业体系和概念中发生,它是做了没有一间实体的世界上最大的酒店,它通过链接颠覆了整个酒店行业。

同样我们说艺术与科技,它并不是简单意义上的另外一个艺术学科,实际上建构了一个与其它学科对话的新模型,不是一件容易的事情。因为我们原来的体系不能完整支撑这个体系。教育部颁布的学科名称是艺术与科技,我们对外的名称是艺术+科技。这个小小的变化,我们想说这个专业不仅是用科技的方式做艺术作品,而是强调艺术与科技这两大学科在一个平等的基础上,进行交叉、实验,产生出对两个学科都有价值的创新成果。

我坚信未来艺术的实践方式会从工作室转向实验室。这样一个转向其实需要我们把教育作为一个最基础的角度出发,进行底层建构。实验室可能具备更强的综合实验条件,其中一个比较重要的特点是改变以个体和以个人来驱动的一种实践方式。让工程师、艺术家、科学家在这个环境中通过一种协作的方式进行创造,产生颠覆式的变化,这个变化恰恰在产业界和科技前沿产生的跨学科的研发和跨学科的实践不谋而合。某种意义上我们在学院里做的事情,只是和产业已经发生的变化在进行同步而已。

同时,教育也会对企业产生良性反馈。我举一个例子,我们现在正在跟深圳优必选科技公司筹建一个联合实验室,企业提供的科研人员,我们学院提供的艺术和设计人才共同来建设这个实验室。这个实验室不仅对学院有价值,它可以提供教学的平台,实验的平台,同时对企业输出很多价值。

那个实验室就做三件事情,第一是和科研人员一起共同创造一些艺术+科技的作品,这是第一个层面。第二个层面,帮助企业去研发概念产品,也就是说更有想象力地面向未来,拓展更多艺术应用场景的前瞻性产品;第三件事情是通过学术活动等方式来帮助企业提升品牌价值。实验室还有多个输出,既可以输出到艺术领域,也可以输出到企业里,作为未来产品研发的原形。第三点,可以做一些教育和展览推广性的活动,这个更多从企业品牌本身的需求中产生,未来可能需要的不是赞助人,而是需要认同这个理念的、共同获得价值和回报的合作者。