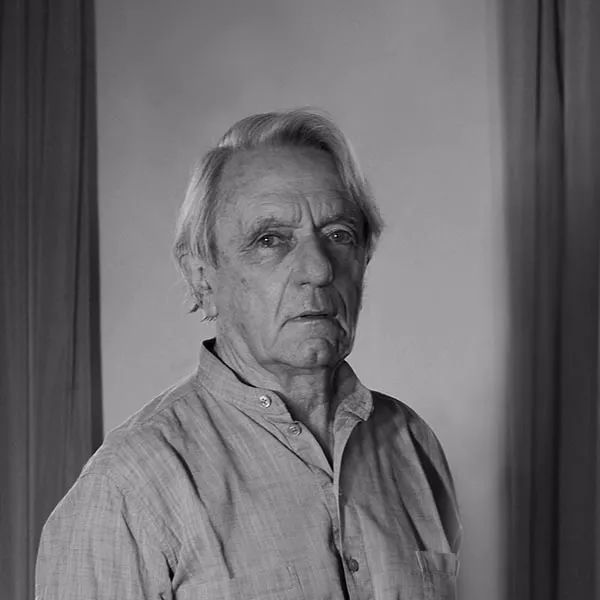

姜俊,艺术家,艺术评论家,毕业于明斯特艺术学院(Kunstakademie Münster),获得Prof. Aernout Mik的大师生称号。上海公共艺术协同创新中心(PACC)理论工作室研究员,国际公共艺术协会(IPA)研究员。同时在中国美术学院和北京大学从事图像学和展示文化研究学的博士研究。当代艺术调查局发起人。生活工作于杭州、上海。

以下为专访:

问:能简单聊聊你目前研究的课题——西方60-70年代艺术的转型吗?

姜俊:20世纪60年代和70年代的欧洲是一个政治、美学、经济全面转型的时代,也可以说是一个三重革命的时期。按照法国哲学家朗西埃的讨论,审美的革命必定伴随着政治的革命和经济的转型,而政治的革命和经济的转型同样推动感性的重新分配,那么当我们在讨论西方当代艺术的变革时:

60年代开始了艺术客体向艺术项目的变迁,主客体对立的观看向主客体交融的场域感知变革;同时我们也不能忘记,60年代的欧洲、德国在政治上也发生了相应的变革,即一种对于公民政治参与性的诉求,而这场发生在大都市中从下至上的政治革命在1968年后推动了70年代从上至下的政治体制的改革,即我们所熟知的欧洲民主化进程。

这场革命到改革的转变也同样发生在艺术革命之中:60年代反体制的艺术革命和美学批判在70年代却触发了美术馆和博物馆从内部展开的体制改革。艺术机构通过自我开放反而将“反叛”的前卫艺术纳入它的系统之下,实现了一次成功的“招安”。70年代在德国的民主化改革中,公共艺术和文化在这个改革过程中起到了非常重要的作用——从精英主义转变为大众服务,从而也实现了其自身的社会职能的重新定位。

在政治革命和治理术转型的同时,经济模式和管理手法也相应的发生变革,我们也将在从60年代末到90年代的西方资本主义结构转型中看到。法国社会学家博尔坦斯基(Luc Boltanski)将这一转型定义为:从控管福利型向新自由主义资本主义转型、从科层制结构向项目制结构的范式转换。

正是由于资本主义的体制转变,批量生产变成了差异生产,大众消费变成了小众消费。劳动的组织随之发生变化,科层制变成了更为灵活和扁平的项目制,以适应琢磨不透、变动不居的消费市场。在同一时期艺术上也发生了激烈的变革:自律型艺术客体的创作在同一时期转变为更关涉独特性的艺术项目,从对普世性主题的选择转于个体性和在地性主题的艺术创作。

从事后诸葛亮的角度看,我们可以将它理解为:艺术的范式转换同样配合着政治和经济的结构转向,普世主义的大众化生产转向差异化、定制化、个性化的小众生产。

如果说20世纪60年代的西方左派运动推动了70年代的民主化进程,人们能更多地加入到政治决策之中,更平等地参与到文化和艺术活动之中。这种对个性的解放和对特殊性的尊重打破了原来单一化的等级制度,导致了多元主义消费市场的繁荣,也导向了以个人主义为核心的享乐主义——德国社会学家舒尔茨所谓“体验社会”的形成。

拥有创造力和跨界协作的项目制正是使得现代主义单一的艺术展逐渐走向集政治、经济、文化多任务的混合项目——艺术展览变成了艺术的嘉年华,它一方面展现了多元主义的特性,另一方面打开了个体享乐主义的时代。娱乐成为了今天的王道,公共艺术和雕塑节开始遍地开花,并和都市更新、旅游重塑、地产增值、大众文化娱乐消费等结合起来。这一审美转变也正奠基于一种文化经济和生活方式的全球主义化。它在宣称尊重地方性的同时正在将保守的地方性消灭,并将其变成一种全球创意文化经济定义下的地方性产品和服务。

我们现在的状态非常像60-70年代的欧洲,刚刚进入普遍的中产阶级化社会,就开始生活升级。民众越来越强调生活得精致,衍生出文化的多元主义,60、70年代文化多元主义和艺术结合得很好,特别是和当代艺术。当代艺术在某些方面体现得越荒诞不经就越受欢迎,它背后的底色其实正是现代化或超级现代化所带来的一种普遍性的乏味和单调。这仿佛是一种悖论,越工业化导致了大众日常生活的越标准化和单一化,那么文化多元主义只有在工业化的帮助下才能达到无与伦比的繁荣。

这一道理在美国的影视工业、韩国的偶像工业、日本的漫画工业中都一目了然。多元文化主义就是使得非主流的生活方式也变成商品,在当代艺术中有句话:使得不可见者变得可见,它正是致力于让潜伏在社会表层下的、尚未被现代主义单一化所覆盖的怪物和奇葩浮上水面,成为可以被消费的景观。因此我觉得,我们可以在对西方60、70年代的重新理解中获得某些启发,从而更好地理解今天中国在政治、经济和艺术上的转型。

问:有没有得出一些对我们现状有借鉴的结论?

姜俊:继续多元主义化吧。从60、70 年代开始,人的日常生活越来越现代化、规制化、单一化、劳动节奏和强度也不断提升,所以需要多元文化提供一种作为补偿的服务。

比如日常生活里食物的多元也是一种文化多元主义的表现。在紧张和压抑的工作后起码我们可以自由地选择吃哪一种地区和国家的菜,同时音乐上的多元主义已经在各种综艺节目中被广泛推崇,来自西方的各种亚文化也已经在中国找到了它们可以茁壮成长的沃土。它们在今天完全没有起到对抗主流的作用,而是补偿,从而使得主流所造成的负面作用在感情上不会这么难以承受。只要它们以一种商品和服务的方式存在,那么它们对于主流体制来说就是安全和无害的。

问:目前国内的青年艺术家群体发展现状如何?他们相对于父辈或是50、60年代的艺术圈领军人物,逐步取得自己的话语权了吗?

姜俊:应该还没有。青年艺术家们都还在默默地努力,他们的潜力在于和他们同辈的艺术消费者(年轻的艺术收藏家和艺术观众)也在不断成长。每一代人都有自己的问题意识和感知,这也导致了不同代际品味的差异。一般状况下同一辈的人更容易互相欣赏,这也造成了一切艺术形式的更新换代,那是艺术家和欣赏者双重地更新换代。特别是在今天这个加速度的时代,代际的隔膜也随之更替频繁。

青年的艺术收藏家必定会长大,也会变得更有“权力”,并成为艺术市场的消费主力,那么上一辈的艺术家的创作是否依然可以打动他们,问题意识是否依然可以被新一代所欣赏,他们是否可以与时俱进,这便是一个有趣的问题。

老一辈的艺术家、策展人和收藏家在今天会显得很有力量和资源,但其实他们也曾年轻过,也曾在俄狄浦斯的循环中反对过他们的父辈。他们今天终于站上了父亲的位置也必然会和他们的儿女们产生新的龃龉,到底是压制还是扶持,那是各自的抉择。

按照法国学者布迪厄的研究,年长的学者必定在学术研究上开始衰退,但与此同时他们的“社会资本”和社会沟通技巧却不断提升,因此年长者如何利用自己的社会资本为有冲劲和有潜力的年轻人创造机会是年长者得以继续“德高望重”的路径。比如他们可以变成学术带头人,利用自己的学术“光环”争取更多的资源,给后辈提供研究的机会、出场的可能。也就是说远离事物性工作,拥抱人事和社交。

我想虽然隔行如隔山,但在艺术事业上的更新换代也无非如此。每一个人都应该明白在不同的年龄上他们有需要扮演的角色,应该在合适的时间点上把握好转型的机会。

问:艺术的大众化和消费的大众化有关系吗?

姜俊:对,肯定有关。但是“公共艺术”成为一个概念很重要的原因其实是与大众消费有关。在60、70年代欧洲中产阶级化,大众消费产生文化消费的普及。文化消费以前只属于精英阶层,但此文化正慢慢地变为人人都能消费的对象。比如在60年代末德国政治活动家希尔玛·霍夫曼(Hilmar Hoffmann)提出了一个著名的文化民主化的口号“文化为大家”(Kultur für alle)。

霍夫曼呼吁打开一种新的美学-政治,并替代传统的机构形成新的文化机体,如地方性的文化艺术中心。在70年代开始的文化民主化和公众化进程中出现了两种方向的运动,一方面是艺术文化机构放低身段,邀请公众进入,配套更人性和友善的艺术导览和教育,另一方面是艺术(特别是雕塑),被要求走入公众,发生在日常的大街小巷,城市广场。

在这个语境下,美术馆和政府决定把艺术摆到街上。因此出现了ART GOES PUBLIC(即艺术走向公众),这些都与文化消费的降级和普及化有关。

问:中国目前的公共艺术项目反映出怎样的现状?

姜俊:现在中国的公共艺术,我觉得整体还是停留在欧洲60、70年代左右,它们的创作形式大多还停留在传统的现代主义雕塑范畴之上——自律自足的艺术客体性,在中国被称为“城市广场雕塑”或“绿地雕塑”。它们都是非文脉化,并可以被任意放置在各种空间的雕塑作品,因此艺术作品和其所在地、所在城市的关系非常疏离,无法形成有机的结合,只被理解为某种城市和地区的美化和装饰。

在国际普遍的艺术对于日常生活的渗透、艺术文化的经济化趋势下,这些中国公共艺术和城市雕塑的现状都可以被理解为转型期的滞后。

如何可以使得公共艺术作品和所在地的文脉发生紧密的关联,实现多资源的对接,这将变为具体转型的方向。我们应该去看看最近被我们所熟知的“濑戸内国际艺术祭”和“越后妻有大地艺术祭”。日本两个成功案例的共同特点是在公共空间中邀请国际知名艺术家实施特定场域性、在地性的艺术项目。作品的制作往往晚于所在地的选择,作品的创意更依赖于在地的文脉和所在环境的特殊性,并希望形成一种作品和场所的对话。它是一种为所在地定制的委托性艺术项目。

不只是在日本和中国,今天在全球各地类似的在地性公共艺术展览不断开幕。城市和公共艺术的有机联动使得艺术游客蜂拥而至,他们拿着地图,在大街小巷寻觅国际明星艺术家的作品。当下国际公共艺术发展的大趋势可以从两个方面来说:

一、公共艺术展的节庆化和嘉年华化,并越来越成为了艺术文化、经济开放、政治重构的综合性项目;

二、在公共艺术作品的形式上,现代主义式的自律型艺术创作正在遭受抛弃,它们不断向着特定场域性、在地性和项目制转型,并实现了跨媒体、多媒体和跨学科的实验,如行为表演、影像装置、声音、剧场和雕塑。

如果我们要为这一趋势寻找一个范式上的根源的话,那么会指向出自于德国北莱茵-威斯特法伦州的一座古城——明斯特。这一切的“始作俑者”就是1977年明斯特雕塑大展中的“艺术项目单元”。它可以被认为是“濑戸内国际艺术祭”和“越后妻有大地艺术祭”这一类公共空间中的特定场域性艺术节的鼻祖。

问:这背后的原因你觉得是什么呢?

姜俊:我觉得很大的原因是西方公共艺术和旅游业结合得非常好,而中国在旅游业的细化、差异化方面,特别是文化旅游还没开始,而欧洲和日本都已经有非常长期的经验了。

欧洲早在80年代就有各种不同的文化节、戏剧节、音乐节,每个小镇都要选择各自独特的发展方向,这些都可以被理解为关于旅游开发的项目,它使得小镇的传统古迹和人们喜爱的当代文化形式产生有机关联。

其实我们再看日本的话就很清晰,比如日本的越后妻有大地艺术祭,濑户内国际艺术节,他们旅游业的工业化水平已经达到了很高的程度,因此在服务上到位,管理也有经验,流程感非常强。总之,他们的艺术乡村振兴计划只是在旅游业管理上再添加一个艺术文化产业,就能顺利转变为艺术文化旅游服务。工业化程度和现代化水平就是它们两者共同的底盘。

我们在很多案例中看到,要在中国做一个类似的公共艺术节,首先是旅游设施和服务上的脱节,即使艺术作品搭好了,最后体验性也会非常糟糕。今天中国公共艺术,包括普通展览最缺的就是项目营销和项目管理,以及作品带来的公共教育和转译,用德文说就是Vermittlung。要让每个观看者都物有所值地体验到作品背后的思想,使得艺术家和观众可以实实在在的对接,当然也包括所在地和观众的互动。

事实上,公共艺术的整体形式正在发生着重要转向。

一个需要转变的思路是,当公共艺术整体发展到一定阶段时,艺术家在其中的作用其实渐渐并不像以往一样占据着主导作用——当然,一位好的艺术家,一件好的艺术作品仍然是公共艺术的重要核心;在整体的艺术生产-传播-欣赏的链条中,艺术家的创作只是其初始中的一环,专业的团队和平台所进行的相关配套设施、票务、推广、导览、运营的实施占据着愈加重要的位置。

在某种角度上,当下中国的公共艺术仍然是“雕塑倾向”,但西方已经开始了“节庆倾向”的进程。简单来说,“雕塑倾向”意味着“做完雕塑就结束了,大钱都是扔在做作品上”,但“节庆倾向”则是作品本身占据一部分,而百分比较大的部分则是服务和运营。

这个倾向便导致了公共艺术体验性的好坏,也导致了最后是否有收益。可以说,这个时代向“雕塑节”们提出了更新的要求:它并不能仅限于“公共雕塑”这一层面,而是需要超越于此,通过一系列的配套与营销,真正让活动成为有效且持续的——大众同时希望每次到空间中都能体验到新鲜感,而不是大老远地去了却每次只能看到相同的东西——我们期望在不断的开幕中形成了新的事件,新的人会来,并再次成为一个新的事件。

采访 | Asoka