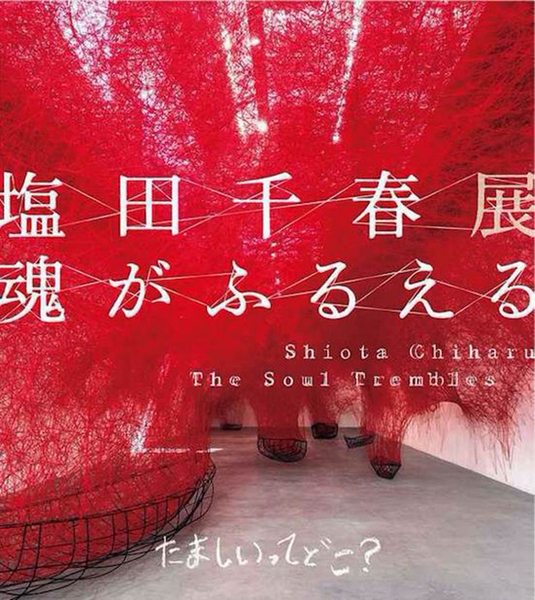

“通过展览,我将与我的灵魂相对话,将其展现、裸露在这个世界上。”纠缠不清的丝线,淹没了整个屋顶,淹没了极具象征意味的小船,也一点点将观者的思绪搅动……即使不知道盐田千春在准备展览的时候癌症复发,带着对死亡的恐惧与治疗的痛苦创作了这些作品,走进森美术馆,看到“盐田千春(Chiharu Shiota)展览:颤抖的灵魂”,足够震撼人心。这场展览虽已经在10月底结束,但其带来的震撼却在延续:

在东京的六本木之丘,竖立着由传奇艺术家路易丝·布尔乔亚在九十年代世界上九所美术馆前设计的巨型蜘蛛像“Maman”中的其中一座。作为六本木的地标,这只蜘蛛也象征着繁华的六本木不仅有着日本最昂贵的写字楼,也有着与现代艺术共时的森美术馆。蜘蛛吐丝织网,由点而线,进而组织起整个空间。对空间的强调是现代艺术有别于传统平面绘画的一个支点,也是装置艺术的应有之义。从这个意义上来说,旅德日本艺术家盐田千春的个人展“灵魂的颤动”(魂がふるえる)与六本木大厦前Maman的现代艺术气质无比契合。

从艺术生涯的开端,丝和线一直是盐田千春作品的代名词。在进入展厅的第一个装置空间《不确定之旅》中,她像在空间中作画一样挥舞着手臂,让线条构成一个个交错的平面,进而逐渐填满整个空间。虬结、纠缠、扭曲、绷紧,线的关系当然也无限种可能,也如作者所说,可以影射人心和关系,但这些含义或指称都不是理解其视觉性的重点。在进入这次展览的第一个展示空间中,繁密的红线在两个方向上延伸出了平面之外的观赏效果——从视觉上,作品整体构成浓淡相宜的色块;而从造型上讲,这些红线又形成了疏密有致的动态效果。整个空间的色调自下而上,像水汽一样一丝丝地抽离出船体,挥发,然后层层盘踞在展厅上空。

盐田千春绝不是唯一用线甚至蛛网来重组空间的艺术家。我们不妨横向地去对比去年曾在上海办过一场袖珍展的阿根廷艺术家托马斯·萨拉切诺(Tomas Saraceno)的作品。萨拉切诺明确地使用了蛛网这一意象,可他的蛛网更偏好使用金属材质来织网,线条偏硬,工业设计味浓厚,但也因此不能达到盐田千春那种绵密的视觉效果。相较之下,萨拉切诺的蛛网更多是一种工程学和力学上的尝试,而不像盐田一样抱着平面艺术的问题意识。

在2002年时,盐田受庄周梦蝶这一典故启发而创作的表演装置艺术作品《睡梦中》获得了菲利普·莫里斯K.K.艺术奖。表演者们沉沉睡着,而白色的床榻周围却缠绕着无数黑线。显然,盐田是借用线-思路的这一隐喻讨论虚实之间关系。从九十年代开始挖掘丝线这种材料开始,盐田就只使用红黑两色的丝线来进行创作,据艺术家所说,前一种颜色的灵感来自血液,后一种则出自她九岁时邻里的一次火灾。这两种颜色也实现了表现效果的需要,免得其他人造颜色的实体网线给置身于其中的观众造成不真实的异质感。

在本次展陈的《静穆之中》这件作品中,钢琴和听众的座位被黑线罗织的网络所吞没,观众便仿佛在目睹一个火燎钢琴室的现场。这就是取材自盐田本人的真实记忆。在邻居家的火灾次日,一架焦黑的钢琴被抬到了路边。这个意象在艺术家本人的记忆里留下了深深的印象。确实,没有比被焚毁的钢琴更能体现逝者昔日之美的意象。在盐田手中,这一切都凝固在了若干年前那个黑烟腾空而起的时刻。

与此相比,在同一个展厅玻璃柜内被黑色网线吞没的两件象牙白公主裙,则更像来自一个德国黑童谣的故事了。盐田的另一个工作是为音乐剧进行舞台的布景设计。在从2003年起,她已经为《尼伯龙根指环》、《特里斯坦与伊索尔德》等知名剧目设计布景。这样的工作经历显然丰富了她对线条的理解。从其创作生涯早期的平面开始,盐田千春就执着于用隔断的线条制造空间上的视觉效果,而舞台艺术的一个著名隐喻显然开启了除此之外的可能性——提线木偶。

尽管本次展陈不允许对涉及音乐剧的影像资料摄影,但装置作品《内与外》还是全方位的展现了她自舞台设计承袭而来的技法。在德国传统的巴洛克悲苦剧中,“枯枝败叶当阶罩”的宫廷是一个常见的场景。而在这里,我们看到,上百个大小不一的窗框被拼贴在一个角度不大的弧面里,忧郁、死寂、肃杀,悲苦剧的气氛扑面而来。

这个作品直接取材于她的舞台布景。这一身份也让她有更多的视角去审视平面与空间之间关系这一艺术的母题:就内容上来说,舞台布景是毋庸置疑的装置艺术,可其对观众的呈现却是极其平面化的。不同于一般装置艺术展陈的美术馆,她必须在一个屏幕式的2.5D空间完成展示。当然,德国剧场丰富的调度技术让她拥有足够的空间自由发挥,甚至有时候将钢琴直接悬吊而起,配合剧目的内容向观众施加视觉压迫感。立体的装置在她手中如提线木偶般悬挂在幕前,让装置的立体感重新平面化。

在艺术评论中,利用身份来界定作者的创作意图是一个很容易落入的窠臼,而似乎盐田千春则完全对这些套路免疫。作为一个长期旅德的艺术家,她曾辗转德国各地的艺术院校求学,受过玛琳娜·阿布拉莫维奇、丽贝卡·霍恩等人的指导,其技法也更多师承德国的艺术家,她的作品自然无法用“日本艺术家特有的敏锐”的那一类陈词滥调来套用。时代和性别也不是她的关注的主要问题,“后现代”、“女性视角”这些万能钥匙也似乎没了准星。梦境、死亡、关系、旅程,她讨论的只是萦绕在每个个体心中的主题。对于装置艺术,意图并非关键,而是始终要更多关注其所实现的表达效果。

多年在德国学习创作的经历也让艺术家只将自己界定为一个旅人。在最后一个展厅《集聚——追求目的地》中,盐田用红线倒悬起上百个行李箱,呈现出平缓的阶梯状。这显然是无数在外负笈求学者和辛苦打拼者的写照,包括艺术家本人在内,她们的前进之路是以踏在无数次拖箱原型上。可值得每一位观众注意的是,这些箱子全都是轻盈的,还会在晃动下彼此敲打,发出悦耳也略显沉滞的叮咚声。这当然有承重上的考虑,却更能引起意象上的反思。行李箱固然应该是重的,可提行李的人却是轻的。即使在汉语中,漂泊也是一个缺少分量的词汇。

作者:孙一洲