技术的发展令一小部分人兴奋,令大多数人惶恐甚至窒息。从在街头请路人帮忙操作一部智能手机的阿姨,到思索人工智能背景下应该如何重新定义人性的哲学家,大家都在不同程度地为技术的问题伤着脑筋。人们想要驯服技术那匹野马,但在跳上马背后却发现,所能做的只有竭尽全力不让自己掉下来。

作为站在人类思想最前线的那些人,艺术家们勇敢地涉足各种技术领域。从他们的创作中,我们看到人类与技术博弈的现状:有时我们惊喜地看到人们对技术的完美应用,有时我们不安地看到人们被技术搞得团团转,还有好几次我们尴尬地捂住了眼睛;但还好,目前那匹野马还没把我们给甩出去。

艺术背后的技术从未像今天这样丰富。最淳朴的雕塑与绘画和最复杂的技术产物常常同时出现在一个展览现场。技术的发展促成了艺术的革命,也同艺术自身的革命过程交织在一起。人们所说的“艺术”逐渐从一个确定无疑的物品演变为一种抽象的概念,一个脑中的想法。这样一来,将想法实现为物品的那个过程,也就是他所运用的技术就变得极其重要。

如果艺术家所用的技术是人们能够理解的,比如绘画,那么,这个技术就可以说是隐形的。艺术家的想法与所呈现的实物结果之间的距离约等于零。这里可能会产生的一个极端情况是,观众一眼就能看到一件作品是如何完成的(比如一块被完全涂成蓝色的布),却不明白“艺术家想要表达什么”,也就是说,观众在那件作品中所能理解的仅有实现作品的技术本身(即那个“零”)。而如果艺术家采用了一种十分复杂的、超出人们认知的技术手段,艺术家的想法到达实物结果之间的距离就变得非常遥远。这里可能会出现的另一个情况是,观众完全不明白眼前是一个什么东西,而他一旦搞清楚了这件作品是怎么被做出来的之后,便立即明白了艺术家的创作意图。这时大概可以说,技术就是作品本身。策展人张营营策划的展览《平行,似存在,未完成:行进的艺术工具》既呈现了从朴素到复杂的不同技术手段,也呈现了技术在作品中扮演的不同角色。

展览现场如同一个未经整理的工作室,把观众带进艺术家的草图甚至是其错综的脑神经元之间。一条思路大致沿着技术发展的历史展开,起点是杰克逊·波洛克(JacksonPollock)波洛克在笔筒上留下的指纹,而我们知道,波洛克通过将颜料滴和甩到画布上来作画。刘符洁面对着许多材料,在尝试取舍和堆叠材料的过程中,寻找着它们恰当的位置,观众看见作品的同时也看见构成作品的原材料并能想象它们被组装在一起的过程。在这两件作品中,技术简单易懂,关键在于作品呈现结果对观众审美的调动。

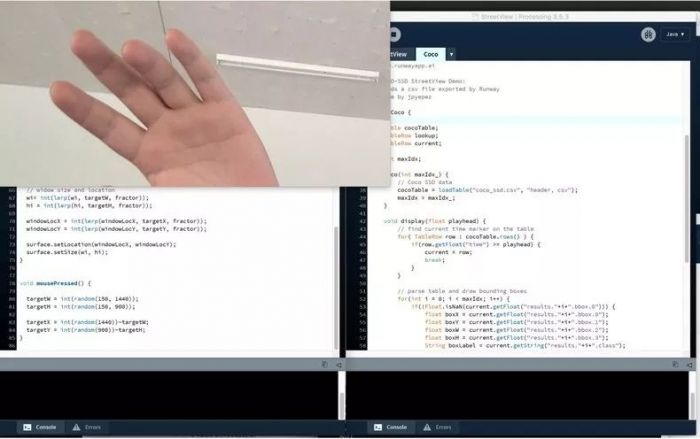

叶凌瀚有意避开身体、画笔和画布,并采用除此之外的其他一切手段来创造一幅绘画。现场铺陈的一些辅助工具令人能够大致猜想这个相对复杂的完成过程,而对这个完成过程的想象,增加了作品的趣味。

郝经芳和王令杰同时展出了“sun drawings” 和 “sun is drawing”两种作品,前者令人困惑,而后者解答了困惑。透镜、热敏纸告诉我们这是一个为太阳创造的工具,它将阳光的痕迹留在了纸上。是太阳画出的画更重要吗?还是那个捕捉阳光的行为更迷人?若没有这个技术的展示,观众似乎就失去了理解这件作品的途径。

郭城则发明了一种诡异的探测器,它在展厅里不规则的抽动着。这个探测器的关键在于一个叫做一个盖格米勒管的东西,它检测环境中的辐射值,直到这个值降低到人类纪开始前的程度时才会停止。知道了这个信息之后,它那种令人不安的外表就说得通了。

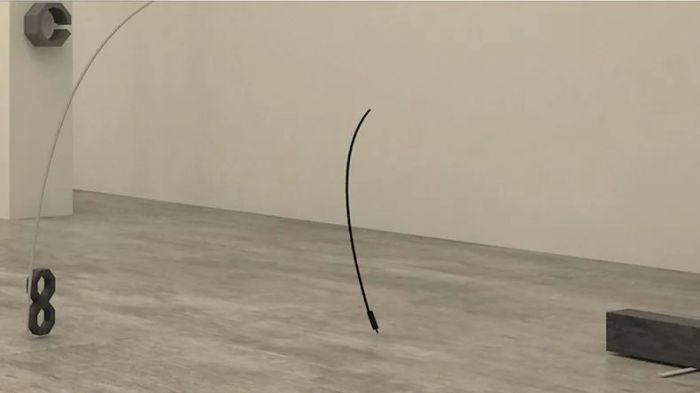

蒋竹韵以算法为工具,让计算机巧妙地“躲避”着观众的凝视。史莱姆引擎则创造出完全虚拟的世界,那个虚拟世界似乎在渲染结束的一刻就脱离了与我们的的现实之间的关系,成为了另一个真实。这两件作品所使用的技术需要很高的专业门槛,但其逻辑对现代人来说却并非难以理解。因此,它们似乎与波洛克的滴画和刘符洁的装置更接近——观众无需关注技术实现的细节,只需直接感受作品呈现的样貌。

在这些作品中,我们可以“听”到技术所发出的不同的声响,这些声响构成了作品的一部分。在技术手段还相当简单的时候,艺术家们不难把控这个声响的大小;而在技术如此丰富混乱的今天,艺术家可能会变成一名惊慌失措的Dj——但是人们英勇地跳上马背的样子仍然潇洒。

《平行,似存在,未完成:行进的艺术工具》是上海当代艺术博物馆主办的“青策计划 2019”的两个最终落地方案之一。上海当代艺术博物馆(PSA)的“青年策展人计划”(Emerging Curators Project)创立于 2014 年,致力于发掘华人青年策展力量,为他们提供实践理想的平台、全面且深度的指导、进入公共视野的途径和良性的成长环境。“青策计划 2019” 共收到有效方案 38 份,5组方案入围终评,最终有两组方案获选落地,正在展出。展览将持续至 2020 年 2 月 23 日。

(图片来源于别的BieDe及网络)